時ならぬときにキーンとしみて私たちを苦しめる知覚過敏。

「病気ではないし…」「そのうちおさまるだろうから…」と我慢をしてはいませんか?

慢性化したり、症状が重くなる前にぜひご相談ください!

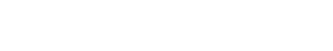

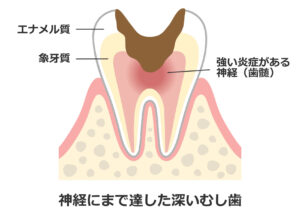

知覚過敏とは、外界の刺激から歯を守ってくれるエナメル質のどこかが失われたり、ヒビ割れたりすることで起こる症状。

エナメル質に守られていた象牙質がむき出しになり、刺激を受けると、その刺激が神経に届いてしまい、キーンと鈍い痛みが生じる。

いつの間にか痛みが消えてしまうこともあるため安心している人も多いが、実は歯が壊れかけていたり、痛みがのちに慢性化して病的な痛みに移行することもあるので、油断は禁物。

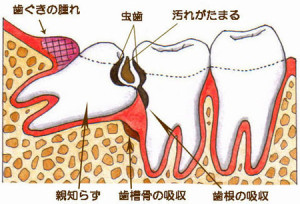

また、知覚過敏だと思っていたらむし歯や歯周病の痛みだったということも…。

直接の原因にはどんなものがある?

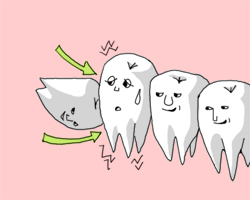

1、エナメル質にヒビが入った!

強い力が加わったり噛みあわせが悪く、エナメル質にヒビが入ってしまうと知覚過敏の原因になります。ヒビが生じていても、いっけん何の問題もない健全な歯にみえてしまうケースも少なくないです。

2、古い詰め物の周りにすき間や亀裂が出来た!

詰め物が古くなると、歯との間にすき間が出来てしまうことがあります。また、金属の詰め物は非常に硬いため、噛む力によってその歯だけでなく反対側の歯も傷め、亀裂が入ってしまうことがあります。

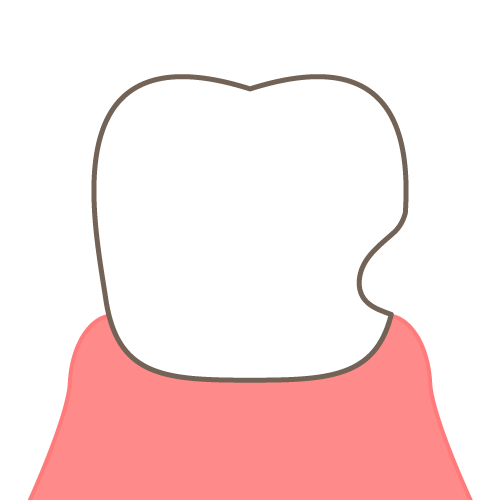

3、エナメル質が傷み、楔状に欠けた!

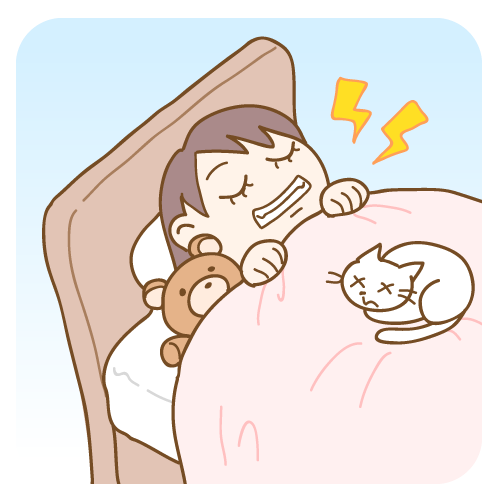

歯ぎしりや食いしばりなどの強い力が歯にかかり続けると、力の集中する根元のエナメル質がタイルのようにポロポロはがれます。すると、むき出しになった柔らかい象牙質が削れ、楔状にへこんでしみる原因に。ゴシゴシ磨いてしまうと象牙質がさらに削れてしまうので注意が必要です。

4、エナメル質が摩耗した!

強い力で擦り合わせ続けると、エナメル質が摩耗してしまいます。

象牙質がむき出しになると、エナメル質より柔らかいため、さらにたくさんすり減り、しみる原因になることも。歯ぎしりの癖のある方によくみられます。

5、すっぱい飲食物でエナメル質が薄くなった!

酢やレモンなどの酸性の飲食物は歯にとっては被害甚大。酸で溶けてエナメル質が失われるとしみる原因になります。

知覚過敏の治療ってどうすすめる?

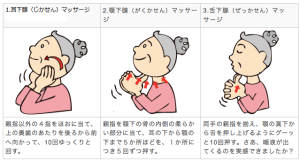

ステップ1、自然治癒を促す

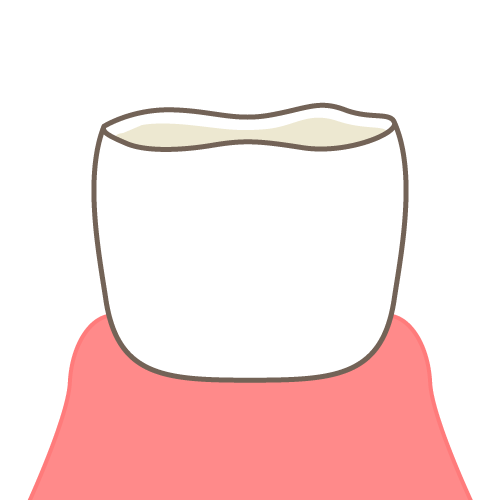

ステップ2、コーティングする

コーティング剤で象牙質の中の象牙細管を封鎖し、外からの刺激を遮断します。

ステップ3、

レジンで詰める

歯と同じ色のレジンというセメントのような素材のもので塞ぐ方法です。

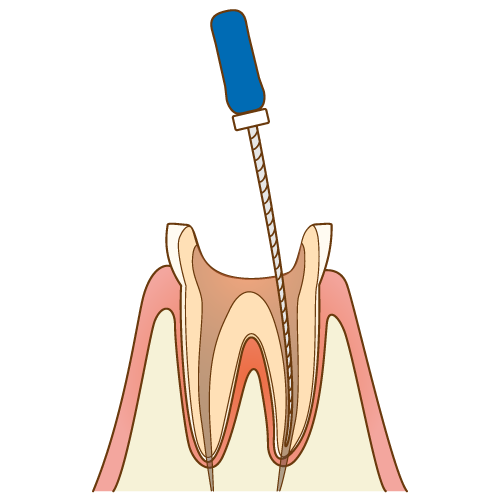

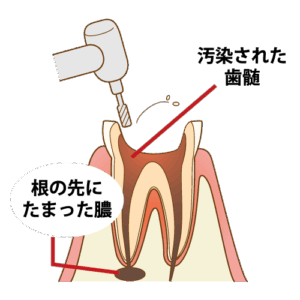

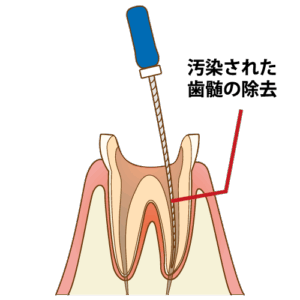

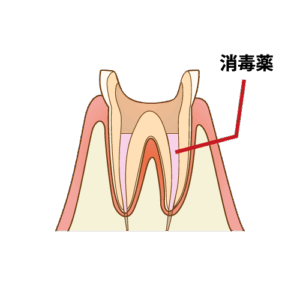

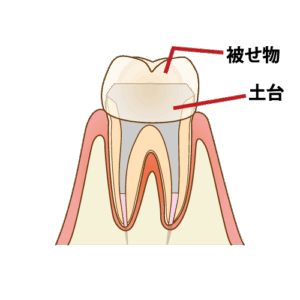

ステップ4、神経を取る

ここまでの治療が効かないとなると神経に炎症が広がっているので神経を救うことが難しいため、大きな虫歯の治療と同じように神経を取り除き、痛みを止めます。