TOPページ

くれいしブログ くれいし歯科クリニックは休日(日曜日・祝日)も診療しています|岡山市 - Part 35

「よく噛んで食べる」ということは、健康にとって様々な良い効果があります。

よく噛んで食べることにより、食べ物の消化を助けたり、病気の予防をしたり、様々な効果をもたらします。

「卑弥呼の歯がいーぜ!」(ヒミコノハガイーゼ)は、そんな噛む様々なメリットを表した標語です。

*ヒ:肥満防止 よく噛んで食べることで、食べ過ぎを防ぎ、肥満防止になります。

*ミ:味覚の発達 食べ物の形態や固さを感じることができ、味がよくわかるようになるなど味覚が発達します。

*コ:言葉の発達 口の周りにある筋肉をよく使うことで、あごの発達を助け、顔の表情が豊かになったり、言葉

の発音がきれいになったりします。

*ノ:脳の発達 噛むことで、脳に流れる血液の量が増えるので、子供は脳が発達し、大人は物忘れを予防する

ことができます。

*ハ:歯の病気予防よく噛むと唾液がたくさん出ます。唾液には食べ物のカスや細菌を洗い流す作用もあり、

むし歯や歯肉炎の予防にもつながります。

*ガ:ガンの予防 唾液に含まれるペルオキシターゼという酵素が、食品の発ガン性を抑えるのでガンの予防に

つながります。

*イー:胃腸快調 消化を助け、食べ過ぎを防ぎます。また胃腸の働きを活発にします。

*ゼ:全力投球 体が活発になり、力いっぱい仕事や遊びに集中できます。

よく噛んで食べるための工夫

1.急いで食べない ゆっくりと味わって食べましょう。食べ物によって噛みごたえはそれぞれ違います。

噛みごたえのある食べ物は、ひと口30回を目安にしてよく噛んで食べるようにしましょう。

2.飲み物で流しこまない

食べ物が口の中にある時は、飲み物をなるべく摂らないようにしましょう。

飲み物で流し込んでしまうと、食べたものが細かくならないうちに胃に送られてしまう

ので消化によくありません。

よく噛むと、食べ物が細かくなり、自然に飲みこめるようになります。

これから、ご飯を食べるときは「卑弥呼の歯がいーぜ!」を思い出しよく噛んで食べてください。

Q、どういうきっかけでなるのですか?

A、離乳の時期や指しゃぶりなど様々な原因があります。

☆ 離乳の時期を遅くしすぎていませんか?

☆ 離乳の時期を遅くしすぎていませんか?

2歳を過ぎても授乳を続けていると、舌を前方に出して乳首を巻き込み絞るようにしての飲む乳児独特の舌の動きのために、舌を前に出す癖が残りやすくなってしまいます。

また、離乳期から始まる、噛んで飲み込むための舌の動きの訓練が足りなくなることがあります。その影響で、飲み込みのための上手な舌の動きが獲得されず、舌がさがったり前に出る原因となります。

☆ 指しゃぶり、おしゃぶりも遅くまでしすぎていませんか?

指しゃぶりの癖があると、指が押してしまうことで指の形に合わせて上と下の前歯のあいだにすき間ができ、あごの骨も押して変形させ、開咬の原因になります。大きくなってもやめれなかったり、さらに開咬の穴に舌を突っ込む癖がはじまってしまうと治りにくい難症例になってしまいます。

またおしゃぶりやタオルなどを口に突っ込む癖もよくありません。指ほど固くはないので影響は少ないですが、同じように開咬の原因になります。

☆ 乳歯を早く抜きすぎていませんか?

☆ 乳歯を早く抜きすぎていませんか?

乳歯を早めに抜きすぎると、永久歯がなかなか生えてこないことがあります。

歯がなかなか生えてこないと、歯がないところのすき間から空気が漏れて飲み込みにくく発声しにくいうえ、そのすき間が気になって、あいだに舌を突っ込む癖がつくことがあります。

歯が生えてきてもその癖だけが残ると、開咬の原因になってしまいます。

☆ 口をポカンとあけていませんか?

この習慣は口呼吸と同時に現れることが多いです。常に口で呼吸をしていると口を閉じる習慣がなくなってしまいます。

口を閉じる習慣がないということは口を閉じるためのくちびるの力が弱いということなので、くちびるはたるんで太く、くちびるの角(口角)はへの字に下がってしまいます。

口呼吸によって下がった舌に押された歯をくちびるが弱いため支えられず、開咬の原因となります。

女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)の分泌が増加するために歯周病菌が約5倍に増えると

言われています。そのため、歯肉の血管の透過性が亢進され、歯肉の腫脹を惹き起こします。

さらに口腔内にとどまらず、歯周病菌や細菌産生の炎症物質が血液を介して子宮を収縮させ、

早産を招くことが明らかになっています。歯周病に罹患した妊婦は、そうでない妊婦に比べて、早産や

低体重児のリスクが約7倍にも高くなることがわかっています。自分だけのことではなく、子供にも影響が

あると知ることが、妊婦さんの行動を変えます。実際、歯科医療従事者であれば、毎日、歯周病に罹患

している口腔と向き合います。もっと早く出会っていれば、良い治療が出来たのにと、思う経験は誰もが

おもちでしょう。妊婦さんのほとんどは初期から中等度の歯周病です。歯肉からの出血は気になるものの、

痛みを伴わず、生活には困らない状態ですので、今から治療し予防していけば未来は明るいのです。

赤ちゃんの虫歯予防を母子感染予防から始めるのと同様に、お母さんの歯周病予防を妊娠中から

始めることの利点は大きいのです。

「口腔ケアで口内炎予防」

がん治療や大きな手術を受ける前の患者さんが、歯科の口腔ケア(歯石取りやクリーニング)を事前に受け、お口の中をきれいにしておくと治療中や手術後に起きがちなつらい副作用や合併症のリスクがグッと減るということご存知ですか?

がんの放射線治療や抗ガン剤治療、大きな手術を受けて体力が低下している患者さんに、口内炎ができて重症化したり、肺炎や発熱が起き患者さんの体力を奪って回復を防げてしまう副作用や合併症が、かねてからたいへん問題になっています。

この大きな原因となるのが、お口の中の細菌です。

詳細はこちら

お口の匂い気になっていませんか?

自分で気づきにくいだけに「迷惑をかけてないかなぁ?」と心配な方も多いのでは

口臭は朝起きてすぐなど誰にでもある「生理的口臭」と、病気などが原因で匂う「病的口臭」とがあります。

そばにいるのが不快なほど匂うのはこの「病的口臭」が原因です。

すぐに治療&予防を始めましょう!

病的口臭の原因はほぼ100%歯周炎が原因です。

蓄膿症や扁桃炎などの耳鼻咽喉科の病気が原因のこともありますが稀です。

歯周炎とは歯ぐきの中にひそむ歯周病菌が炎症をおこす病気で、その症状が進行している状態です。

歯周病菌が歯ぐきのタンパク質を分解して栄養源にするときに発生する強烈なガスが口臭となるのです。

このため、ミントなどのタブレットやガムを噛むなどしても一時的な気休めにしかなりません。

根本的になくすには歯周炎の治療・予防が大事なのです!

ぜひ口臭が気になる方は一度歯医者さんで歯周炎の検査をしてもらいましょう。

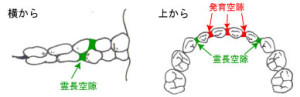

乳歯に隙間が出来た! 子どもの歯ってどう生える?

からだの成長にともない、あごも成長します。すると、乳歯の歯間に隙間が出来てきます。

実はこの隙間には、お子さんのその後の歯並びや歯の健康にかかわる、重要な意味があるのです。

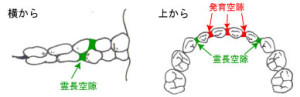

この隙間は乳歯列が育つ過程に特有なもので、総称して、「発育空隙」と呼ばれます。将来、永久歯が生えてくるための大切な隙間です。とくに、上あごの乳側切歯と乳犬歯の間の隙間、下あごの乳犬歯と第一乳臼歯の隙間は、霊長類(人間、サル、チンパンジー、ゴリラ)特有のもので、これらは「霊長空隙」と名付けられています。

乳歯の隙間は、一般的に乳歯が生えてくる初期には全体に大きく、1歳半頃に上あごの乳犬歯が生えると、乳側切歯とのあいだに次に生える乳臼歯に備えた隙間が出来ます。乳歯が奥歯まで生えそろって安定する3歳頃には、隙間は一時小さくなり、その後4歳頃からあごの成長とともに再び広がって、永久歯が生え変わる準備が進みます。とくに、上あごは、永久歯の前歯が生える1年ほど前から急激に成長し、横幅が広がります。スペースが確保され、永久歯列が並んでいきます。

また、この隙間は噛み合わせを調整する重要な役割も持っています。とくに、永久歯の生え変わりの時期の前後には、上下のあごがうまく噛み合うように、調整の役割も果たすのです。

上あごの成長は5~6歳頃になると、加速度的に進み、乳犬歯だけでなく、前歯のあたりでも同様に隙間が見られます、下あごも、上あごと同様、乳歯列から永久歯列へと大きく成長し生え変わっていきます。男の子は女の子よりも終始あごの幅が大きく成長します。

乳歯が生えそろったお口。

あごが成長するにつれて、歯間に隙間が出来てきます。

永久歯がきれいに生えるようスペースを確保するための大切な準備が進んでいます!

物を食べるために唾液が重要な役割をしていることはみなさん既にご存知だと思います。

よく噛んで食べると、唾液は噛まない状態のときの約3~4倍も分泌すると言われます。

唾液の中にはいろいろな成分が入っていますが、その中の一つにNGFという神経成長因子があります。このNGFは、神経を集中させる働きがあるといわれるホルモンで、唾液の分泌量が噛むことにより増えるとより集中力を高められることになります。

唾液の分泌を促進するのによく使われるのが「ガム」です。

なにも口に含まないで噛んでも唾液は分泌されるのですが、ガムを噛んだときは、一枚噛むだけでも、なにも噛まないでいるときの約4倍以上も分泌されることが分かっています。

ガムを噛むことは、気分をリフレッシュ(運動能力UP、緊張をほぐすなど)したり、口の中をきれいに(虫歯予防、口臭除去など)したり、噛む力を強化するためのとてもよい方法です。

また、ガムを噛むと、噛む筋肉は常に活動しています。その間、「噛んでいる」という刺激が、ずっと脳や全身の筋肉へ伝達されることになります。すると、身体全体の運動機能が活発化され、次の動作を迅速にできるようなウォーミングアップにつながるのです。

噛むことの効果があることから、プロ野球選手のあいだではパフォーマンスの向上を期待して、最近ガムを噛みながらプレーする場面がよく見られるようになりました。

ただし、ガムを噛みながらスポーツをするなら、必ずマナーなどの最低条件を守ることを忘れないでもらいたいと思います。

ウイルスは、細菌やカビとは全く異なった微生物です。細菌やカビは、何かの栄養(食べかすなど)を見つけて、それを食べて繁殖します。でもウイルスは生きた細胞にしか興味がありません。ただ栄養があるだけでは生きられず、生きている細胞、例えば私達の身体の細胞に侵入して、寄生し乗っ取ることでしか生きられないのです。

口の中には食べかすや染みだした血液などの栄養がたっぷりとありますが、ウイルスはこれを全く利用できません。そのため口から入ってきたら、なるべく奥へと入っていって、喉や肺の細胞などに寄生します。これが「ウイルス感染」です。中には、感染したまま発症するチャンスを狙って何十年も細胞の中に潜伏するものもいます。例えば口唇ヘルペスなどを発症させるヘルペスウイルスがこれに当たります。

それに対して、インフルエンザウイルスは感染するときをおかず爆発的に発症します。また、風邪のウイルスなどに比べても格段に感染力も強いため、恐ろしいウイルスです。

それに対して、インフルエンザウイルスは感染するときをおかず爆発的に発症します。また、風邪のウイルスなどに比べても格段に感染力も強いため、恐ろしいウイルスです。

インフルエンザウイルスに感染しないようにするには、口に入ってきたらすぐに取り除くことです。また唾液の中に漂っていたり、粘膜の表面に溜まっていて細胞の中に入り込まないうちにうがいをして取り除いてしまいます。

そして歯磨きも有効です。口の中に溜まっているウイルスを取り除くことが出来れば発症を未然に防ぐことができます。

歯磨きを怠って口の中で細菌が増えると、その毒素で粘膜が破壊されるため、そこからウイルスが入り込みやすいことが理由としてあげられています。

歯磨きを怠って口の中で細菌が増えると、その毒素で粘膜が破壊されるため、そこからウイルスが入り込みやすいことが理由としてあげられています。

日頃から丁寧に歯磨きをしていると、口の中の粘膜を健康に保つことができます。虫歯や歯周病の予防が、同時にインフルエンザ予防につながるんです。

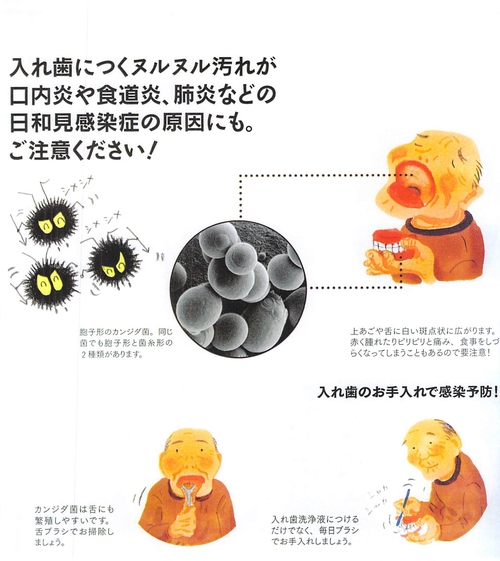

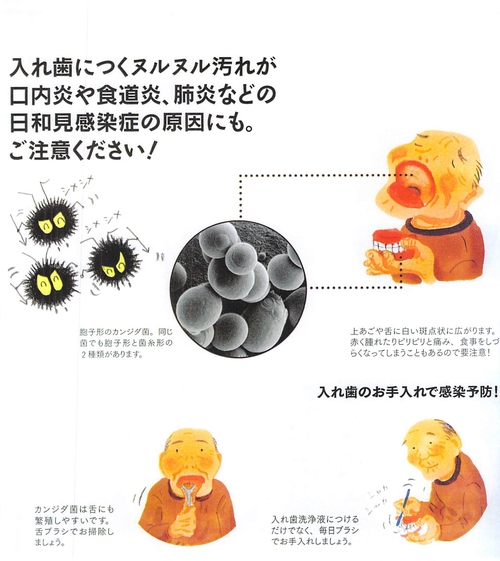

口の中には、細菌だけでなくカビの仲間も住んでいます。口の中を調べると通常何種類ものカビが検出されます。

なかでもよく知られてるトラブルメーカーがカンジダ菌です。

ふだんはおとなしく目立たない存在なのですが、口の中が汚れていたり、宿主の体力が落ちたりすると、白い斑点状になって舌や上あごに広がります。

とくに気をつけていただきたいのが、入れ歯をお使いの方です。

肉眼では見えませんが、じつは入れ歯のプラスチックの表面はスポンジ状に穴が開いています。食べかすがつきやすく水分を含むので、カンジダ菌にとって絶好の住みかなのです。

カンジダ菌が入れ歯にくっついて増殖すると、デンチャー・プラークとよばれるヌルヌルができます。これはカンジダ菌の塊で、そのまま使っていると舌やあごが赤くただれ、ピリピリと痛むカンジダ症を起こしてしまいます。

さらにデンチャー・プラークが付着してから24時間ほどすると、プラークは熟成してバイオフィルムになります。バイオフェルムは丈夫な膜になり、洗浄剤の殺菌力がバイオフィルム内に浸透せず洗浄剤が効きにくいのです。入れ歯も歯と同様、毎日のこまめなケアが大切です。

また、カンジダ菌は他の細菌たちと同じように、日和見感染症を起こします。つまり健康な人にはなんともありませんが、体力の落ちた人に口内炎、食道炎、心内膜症などを起こすことがあるのです。高齢者の肺炎の原因にもなるので、日頃から口の中と入れ歯の清潔に気をつけていきましょう。

患者さんから「子どもに歯が生え始めたのですが、いつから連れてきたらいいでしょうか?」と聞かれることがあります。できれば歯が生え始めた時に虫歯のないうちに連れてきてください。

歯ブラシや歯医者さんのケアに慣れておくと歯医者さんを怖がらず、痛い思いもせず、結果的にお母さんにとってもラクだからです。

またフッ素塗布も虫歯予防にはとても効果があります。

子どもの虫歯は年齢によっていくつかなりやすい場所があります。

① 0~2歳頃(おっぱいやミルクを飲んでいる頃)

おっぱいや哺乳瓶のあたる上あごの前歯の裏に要注意!

② 3~5歳頃(乳歯の奥歯が生える頃)

汚れの溜まりやすい奥歯の歯間や溝に要注意!

③ 6歳臼歯について

歯の豆知識第5回を参照してください

また仕上げ磨きをいやがるお子さんもたくさんいらっしゃいます。1日に1回でいいので機嫌の良い時間をみつけて丁寧に磨くように心がけましょう。

また仕上げ磨きを嫌がる一つに上の前歯を磨く際、小帯に歯ブラシが引っかっかって痛がることが多いので、小帯を指で覆い当たらないように注意してみてください。

西川原院

岡山市中区西川原1-12-24

休診日:水曜日

Copyright(c) くれいし歯科クリニック.All Rights Reserved.

☆ 離乳の時期を遅くしすぎていませんか?

☆ 離乳の時期を遅くしすぎていませんか?

☆ 乳歯を早く抜きすぎていませんか?

☆ 乳歯を早く抜きすぎていませんか?

それに対して、インフルエンザウイルスは感染するときをおかず爆発的に発症します。また、風邪のウイルスなどに比べても格段に感染力も強いため、恐ろしいウイルスです。

それに対して、インフルエンザウイルスは感染するときをおかず爆発的に発症します。また、風邪のウイルスなどに比べても格段に感染力も強いため、恐ろしいウイルスです。 歯磨きを怠って口の中で細菌が増えると、その毒素で粘膜が破壊されるため、そこからウイルスが入り込みやすいことが理由としてあげられています。

歯磨きを怠って口の中で細菌が増えると、その毒素で粘膜が破壊されるため、そこからウイルスが入り込みやすいことが理由としてあげられています。